… Центр дал понять, вы для нас не более чем уран, нефть и пшеница, у вас нет субъектности и, собственно, вы здесь не хозяева. Мы, Москва, здесь хозяева, и мы знаем, как вам жить…

Валерий Володин, казахстанский политолог о событиях Желтоксана

Сегодня в Казахстане и Кыргызстане слово «независимость» звучит на официальных мероприятиях, в гимнах и школьных уроках. Но ещё 40 лет назад за право быть услышанными молодые казахи и кыргызы рисковали жизнью - без лозунгов о суверенитете, просто требуя справедливости, отстаивая право говорить на родном языке и строить собственные дома на родной земле.

Почему в 1986 году в Алматы начались протесты молодёжи из-за назначения «чужака»? Почему кыргызская молодёжь начала митинговать из-за земли, а продолжила за национальную культуру и язык? Желтоксан, движение «Ашар» - эти события стали не просто эпизодами. Они разбудили целые нации и стали шагами к распаду империи, последствия которого мы до сих пор ощущаем.

В рамках проекта «Белые пятна колонизации» две редакции: «Республика» (Казахстан) и «Новые лица» (Кыргызстан) исследуют зарождение молодёжных протестов в двух странах и их последствия для построения независимости.

Как разрушался «союз нерушимый»

Ещё 34 года назад Кыргызстан и Казахстан входили в единое государство - СССР. Большинство жителей Советского Союза под влиянием мощной пропаганды были уверены, что это самая справедливая страна в мире, где, как гласила песня: «молодым везде у нас дорога». Однако реальность была иной: именно молодёжь коренных национальностей сталкивалась с системной несправедливостью, ограничением прав и социальными барьерами.

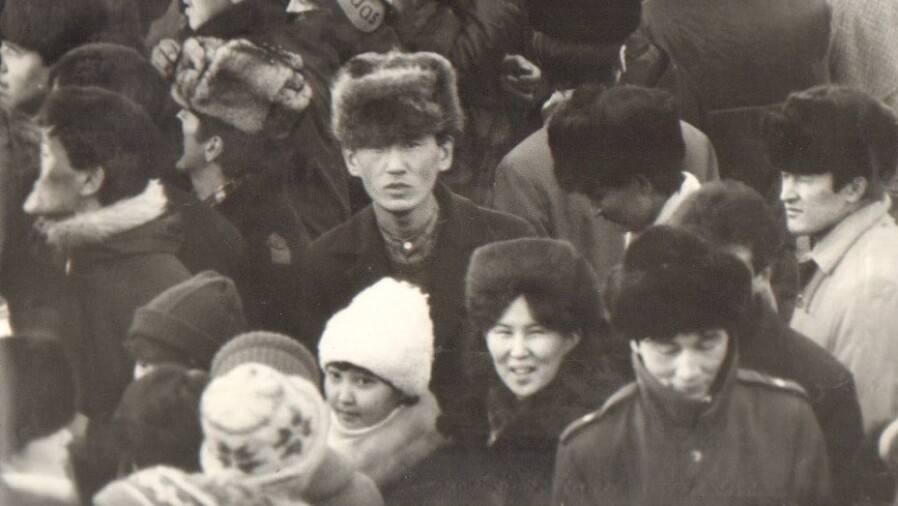

Период с конца 80-х - начало 90-х был самым турбулентным временем для жителей СССР. Экономика начала задыхаться, война в Афганистане вызывала большие вопросы у населения.

В 1985 году Михаил Горбачёв стал генсеком ЦК КПСС и запустил перестройку. Благодаря гласности в СМИ хлынула правда о том, что десятилетиями замалчивалось: голодомор, репрессии, ГУЛАГ, депортация народов.

На этом фоне во всех республиках СССР начали возникать молодёжные демократические движения. Люди выходили на улицы с требованиями соблюдения прав, социальной справедливости и культурной идентичности. Звучали лозунги о выходе из состава СССР. В ряде регионов мирные митинги были жёстко подавлены, что усилило протестные настроения и ускорило распад Советского Союза.

Нашим героям, которые поделились своими историями, в то время было чуть больше 20 и 30 лет. Мурату Акжолову было 21, когда он впервые вышел на площадь в Алматы. Эмилбеку Каптагаеву - 32, молодой сотрудник Академии наук жил в мазанке без пола и с промёрзшим потолком. Оба не знали, что станут частью истории — первым поколением, которое открыто бросило вызов советской системе.

«Если бы не было Желтоксана, не было бы независимости»

Одна из центральных улиц в Алматы - Желтоксан, названа в честь декабрьских событий 1986, раньше она называлась улица Мира. На ней установлен памятник «Тәуелсіздік таңы» (Рассвет свободы) в честь 20-летия событий в 2006 году.

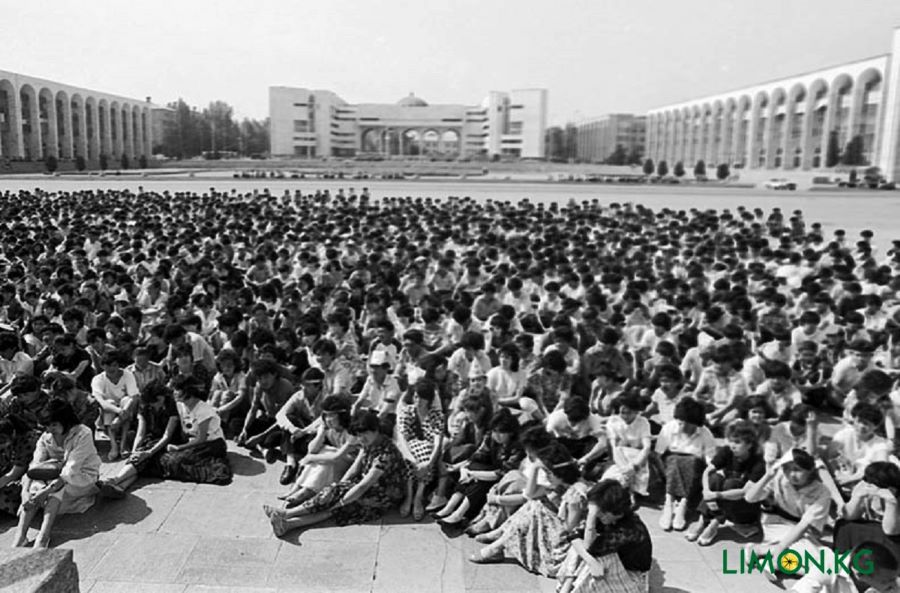

Желтоқсан или «Декабрьские события 1986 года» в столице Казахской ССР Алма-Ате, когда тысячи молодых казахов вышли на площадь им. Брежнева, являются первой акцией протеста против центральной советской власти в самом начале перестройки.

По официальным данным в результате этих событий было ранено более 200 человек, арестовано более 1000, погибло два человека. Однако точное количество погибших неизвестно до сих пор. По словам участников Желтоксана, в 1989 году специально созданная комиссия поэта Мухтара Шаханова выяснит, что с площади в те дни вывезли 152 трупа. Но позже в комиссии заявят, что эта информация не подтвердилась.

Из справки КГБ Казахской ССР от 12 июля 1989 года:

«Получили телесные повреждения 11З7 человек: участники беспорядков - 365; граждане, избитые на улицах - 168; сотрудники МВД - 324, военнослужащие внутренних войск - 196; курсанты школы МВД - 38; дружинники - 46.

Были сожжены 8 и повреждены 22 спецавтомобиля подразделений МВД, 89 автобусов и 33 такси. Нанесён материальный ущерб 13 общежитиям, 5 вузам, 6 предприятиям торговли, 4 административным зданиям. Общий ущерб, понесённый в результате массовых беспорядков, составил 302644 рубля.

В числе задержанных в то время органами внутренних дел участников беспорядков было: студентов - 873, молодых рабочих - 1168, служащих - 59, неработающих - 102. В их числе оказалось: 652 женщины, 44 члена КПСС, 1214 членов ВЛКСМ, 2302 (92%) казахов, З1 русский, 13 уйгуров, 10 татар, 4 киргиза.»

Главной причиной протестов в те суровые декабрьские дни в Алматы стала отставка первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и назначение на его место чужака - Геннадия Колбина, который ни дня не работал в Казахстане, не был и уроженцем этой республики.

Но по мнению участников тех событий, это назначение послужило лишь триггером для народного протеста, причины которого много лет накапливались и были вызваны пробуждением национального самосознания и желанием освободиться от власти союзного центра.

«Каждому народу своего вождя!»

Сегодня желтоксановцам под 60 лет, а тогда это были молодые студенты столичных учебных заведений. Один из них - Мурат Акжолов. В 1986 году он был 21-летним студентом Алматинского строительного техникума.

Вечером 16 декабря 1986 года, когда стало известно, что Кунаева сняли с должности и вместо него поставили «чужака», в общежитиях вузов собирались студсоветы и призывали выйти на площадь, чтобы высказать свое возмущение.

Студенты обсуждали: «Нашего ата убрали, а поставили того, кто ничего не знает о казахах. Если не выйдем мы, то кто?».

Всю ночь студенты обходили общежития, чтобы поднять как можно больше молодых людей. Утром 17 декабря Мурат был уже на площади. Сначала людей было мало, но к 9 утра собралось около 1000–1500 человек — студенты, рабочая молодёжь, учащиеся техникумов. Милиции почти не было. Затем начали подходить дружинники, солдаты.

«Тогда никто не говорил про независимость, — вспоминает Мурат. — Все говорили: пусть даже русский, но наш, местный». К полудню силовиков стало больше. Мурата и других митингующих схватили, допросили и отпустили, но они снова вернулись на площадь.»

Молодежь мирно стояла, пела казахские песни, гимн, но силовики вытеснили их с площади, оцепив по периметру всю площадь.

«Мы не расходились, хотели, чтобы Кунаев вышел, выступил перед нами. Но говорят, в это время его держали под домашним арестом. В тот декабрьский день был сильный мороз. У нас в руках не было ничего кроме папок, дипломатов, с которыми ходили на занятия. Некоторые держали плакаты с надписями: «Каждому народу своего вождя», «Идеи Ленина верны». Где-то было 2000 человек. Но люди прибывали, толпа стала настолько большой, что милиция не смогла ее сдержать: люди прорвали кордон и снова заполнили площадь», - вспоминает Акжолов.

Во второй половине дня прибыли военные и из водометов начали обливать толпу ледяной водой, она мгновенно замерзала, на одежде, волосах. Напор был очень сильный, он валил людей с ног.

«Народ стал вырывать елки с площади, мраморную облицовку с двух высоток на площади и так защищаться», - рассказывает Акжолов.

Перед молодёжью выступили поэт Олжас Сулейменов, певица Роза Багланова, другие деятели культуры. Появится перед молодежью и председатель Совета министров Нурсултан Назарбаев, будущий президент Казахстана, которого студенты закидали снегом.

«Назарбаев на казахском и русском выступил. Молодежь не успокаивалась, продолжала спрашивать: почему не поставили своего, почему не казаха? Тогда он молча развел руками в ответ. Тут ребята стали бросать снежками в него, они как камни были, твердые. Снежки летели ему в лицо, а он стоял, молча, потом его увели», - вспомнил Мурат Акжолов.

Кстати, роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в событиях 1986 года до сих пор неясна, в своих воспоминаниях он не раз менял свое отношение к ним. Вот, что он писал в разные годы:

1987 год: «...экстремистски настроенные молодчики смогли в декабре прошлого года увлечь за собой социально нездоровую часть студенческой молодежи, не знающей жизни, не имеющей ни иммунитета к провокационным слухам и лозунгам, ни трудовой закалки».

1990-й: «Какие трагические события? Самое настоящее хулиганство было 18 числа. Милиционеров били, забрасывали камнями. Мы-то сейчас не говорим об этом. Среди раненых милиционеров и солдат было больше, чем этих...»

1991-й: «...Когда собравшийся на площади народ устремился в город, я понял, что стою перед таким выбором: или я должен решиться на поступок, или спокойно вернуться в здание ЦК. Второе представилось мне непростительной изменой людям — они были правы! Я пошел с ними в голове колонны».

2003-й: «Декабрьские события 1986 года показали, насколько выросло самосознание казахской молодежи. Она первой преодолела страх перед тоталитарной системой, которая почти столетие заставляла жить народы в казарменном режиме. Молодежь от имени своего народа открыто заявила, что больше не допустит попрания чувства национальной гордости, присущего любой нации».

Если вернуться в тот день, 17 декабря, то по словам Мурата, примерно в обед, вооруженные до зубов военные стали применять уже дубинки.

«Дубинки эти резиновые снаружи, а внутри свинцовые. И когда ею ударяют, очень больно, как будто кожу сдирают, меня ударили несколько раз такой. Всех начали бить. Нас погнали вниз по Байсеитова: всем хочется жить, мы, парни, побежали. И что меня тогда удивило и до сих поражает - это смелость казахских девушек, которые останавливали нас со словами: «Джигиты, вы куда бежите, где ваша гордость?» И сами бегут вперед на солдат».

Мокрые, избитые студенты разошлись, но попасть в свое общежитие Мурату в тот вечер не удалось, оно было окружено преподавателями, дружинниками. Они оставшихся студентов из здания не выпускали, а приходивших не запускали. Он переночевал в другом общежитии у друзей.

«Утром, 18 декабря, вновь решили идти на площадь. Преподаватели агитировали не выходить, но никто не слушал - студенты прыгали из окон со второго этажа и шли на площадь. Пришли примерно в 8 утра, народу было уже много. Пройти на площадь невозможно, она окружена военными, отовсюду собирается армия. Сейчас говорят спецназ, а тогда это были подготовленные для операции «Метель» войска СССР, которые прибывали из Подмосковья, Ташкента, Новосибирска, Тбилиси, Красноярска. Вооруженные до зубов, ростом выше 180. Позже слышал версию, что такие войска в основном состоят из воспитанников детских домов, их с детства учили неукоснительно выполнять приказы», - вспоминает Мурат.

По словам Акжолова, в этот день в ход пошли уже саперные лопатки. «Они маленькие с ладонь, но рубят как топор. В тот день на нас натравливали собак, на площадь не пускали, разгоняли, применяя все, но не стреляли, огнестрельное оружие не применялось. Лопатки, арматура, размером 50-60 сантиметров, палки - у каждого из них было в руках что-то. У молодежи ничего не было».

Вечером 18 декабря Мурата Акжолова с другими студентами задержали, погрузили в автобус и повезли в западном направлении. Этой группе несказанно повезло: сопровождавший их БТР и автобус с военными развернулись и уехали, их охраняли только два милиционера. Воспользовавшись моментом, студенты остановили автобус и разбежались.

Мурат с разбитой головой, вывихнутым плечом взвалил друга, у которого череп был рассечен на затылке, и пришёл к другу своего брата. По его словам, жена этого друга зашила им кожу на голове обычной иголкой, и через два дня они с товарищем уехали домой к родителям, в отдаленное село. Это спасло судьбу двух друзей. Их не отчислили из учебных заведений, они защитили диплом.

«Когда говорят о жертвах Желтоксана, то считается, что погибли на площади только два человека -Ербол Сыпатаев и дружинник Савицкий. Но комиссия Мухтара Шаханова, созданная в 1989 году, называла ужасные данные, что с площади в те дни было вывезено 152 трупа. Знаю, что и живых людей просто вывозили на свалку, за город, за поселком Айтей и просто бросали там. Был случай, когда водитель КАМАЗа, вывозивший мусор из тюремной зоны на свалку в Заречном (возле города Кунаев-авт), застал кошмарную картину, как в фильме ужасов, когда груда мусора зашевелилась, и из нее стали выходить парни и девушки, обезображенные и изможденные. Он их отвез поближе к городу, об этом много писали в газетах. Думаю, не все выжили из вывезенных на свалки. Погибло ведь и немало молодых солдат. Поэтому мы до сих пор не знаем, сколько тогда погибло людей», - считает он.

Герои и жертвы Желтоксана

Вопреки общепринятой версии, будто в ходе беспорядков погиб один лишь 28-летний инженер телецентра, дружинник С. Савицкий, КГБ КазССР называл фамилии еще двух жертв. Это 16-летний контролер автопарка №1 А. Аристов, убитый 19 декабря в маршрутном автобусе участником беспорядков Абдыкуловым, и 22-летний студент Алма-Атинского энергетического института Е. Сыпатаев, 18 декабря доставленный с площади в больницу, где он и скончался. В итоге «осуждены 99 человек, прекращены уголовные дела на 4, направлено на принудительное лечение 2; к различным срокам лишения свободы приговорены 82 человека, в том числе 2 - к исключительной мере».

Один из них - Кайрат Рыскулбеков, которому в 1986 году было 20 лет. Позже ему заменят срок на 20 лет заключения. Кайрат погибнет в Семипалатинской тюрьме по дороге к месту лишения свободы при невыясненных до конца обстоятельствах. В 1992 году он был посмертно полностью реабилитирован. В 1996 году указом президента Казахстана ему было посмертно присвоено звание «Народный герой».

На 2023 год в Казахстане насчитывалось 702 участника декабрьских событий 1986 года, 670 из них проживает в Алматы.

Спустя 39 лет, Мурат Акжолов считает, что хотя поводом для декабрьских событий 1986 года послужило назначение первым руководителем республики чужака, предпосылки к ним копились много лет.

«В общественном транспорте мы не могли свободно говорить на своем родном языке, нам постоянно делали замечания русские. «Разговаривайте на человеческом языке», - говорили они. После окончания учебы казахам сложно было остаться и закрепиться в столице, их отправляли или к себе обратно или в регионы. Прописку получить было практически невозможно иногородним, а если и давали, то только временную, а без прописки не брали на работу. Мы все учились на русском в вузах и техникумах, хотя школы окончили на казахском, было очень сложно, мучились. Нас считали людьми второго сорта, был шовинизм. Все это, думаю, долгие годы копилось в народе», - говорит он, размышляя о Желтоксане.

После декабрьских событий в 1986 году в Казахстане, подобные события произойдут в Минске в 1988 году, в Тбилиси 1989 году, в Баку 1990 году, в Душанбе в 1990 году, в Вильнюсе и Риге в 1991-м. Поэтому многие эксперты и желтоксановцы говорят, что эти события стали если не прямым, то косвенным толчком для национального пробуждения и шагом на пути к независимости.

«Помню, что в первый день никто особо не говорил про независимость, но на второй день уже появились такие разговоры. Каждый год, 16-17 декабря проводятся различные мероприятия, нас приглашают в вузы, школы, где устраивают всякие представления. Но я особо не хожу, для меня это не праздник, у меня кровью сердце обливается, мы через это прошли. Поэтому для нас, декабрьские события и независимость – неразделимые понятия. Если бы не было Желтоксана, не было бы и независимости», - говорит Мурат Акжолов.

Мурату Акжолову в этом году исполнилось 60 лет, он работает на заводе металлоконструкций, был реабилитирован лишь в 2016 году. Все что он имеет сегодня, как участник декабрьских событий 1986 года — это бесплатный проезд в общественном транспорте и 250 000 (около 500 долларов) тенге пособия, которое выплачивается раз в год ко Дню Независимости 16 декабря.

«Всплеск национализма» или пробуждение национального самосознания?

О Желтоксане, трагических событиях в Казахстане в декабре 1986 года, большинство граждан СССР узнавали из центральной прессы (так называли газеты и телевидение, которые публиковались и транслировались из Москвы). В этих публикациях каждое слово было выверено с ведущей линией партии и КГБ, поэтому выступления «учащейся молодёжи» подавались как всплеск национализма против решений ЦК Компартии.

«Сложившейся ситуацией воспользовались хулиганствующие, паразитические и другие антиобщественные лица, допустив противоправные действия в отношении представителей правопорядка, а также учинив поджоги продовольственного магазина, личных автомобилей, оскорбительные действия против граждан города», – говорится в небольшой информации ТАСС под названием «Сообщение из Алма-Аты».

Другие статьи на эту тему были написаны в стиле сталинского периода, как «дело запутавшихся глупцов», студентов порицали за участие в антикремлевском митинге и требовали строгого наказания – исключения из комсомола, отчисления из вуза и даже тюремный срок.

С 1987 года начались протестные выступления в странах Балтии. В Эстонии граждане выступали против строительства фосфоритной шахты в Вирумаа, угрожавшей Эстонии экологической катастрофой. В Латвии протесты остановили строительство в республике Даугавпилсской ГЭС, угрожавшей экологии.

В августе 1988 года на антисоветский митинг в Вильнюсе, столице Литвы, собрались 250 тысяч человек. А в 1989 году жители трех республик Балтии выстроились в линию, взявшись за руки, соединив их столицы — эта акция получила название «Балтийский Путь» и стала известна во всем мире. Однако, в советской прессе о ней умалчивали.

Не писали в советских СМИ и о той жестокости, с которой разгоняли мирные протесты в социалистических республиках. О трагических событиях в Тбилиси, Вильнюсе, Баку жители из других республик СССР узнавали только спустя годы.

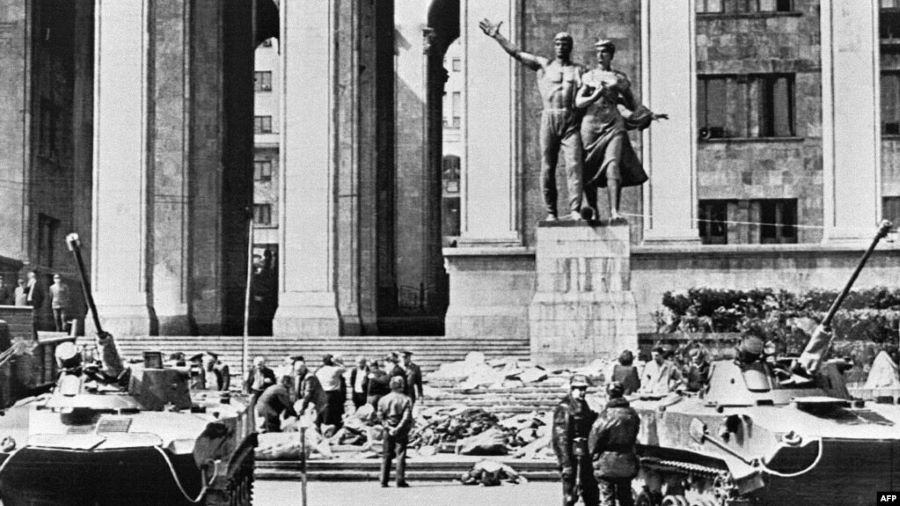

Ночь «сапёрных лопаток»

Так в Грузии называют трагические события в Тбилиси в ночь с 8 на 9 апреля 1989 года.

Грузинский историк Ираклий Хвадагиани объясняет, что к тому времени советская система уже серьёзно расшатывалась: экономический кризис, дефицит, отчаяние — всё это сопровождалось мощным информационным потоком о преступлениях прошлого и «бархатных» революциях в Восточной Европе.

- Эти перемены мотивировали людей в Грузии открыто говорить о национальном гнёте, о колониальной политике Кремля, которую всё чаще воспринимали как прямую угрозу национальной идентичности. Возникла чёткая дихотомия: «русские и мы», «колониальная политика Кремля и национальные республики». Массовое возмущение и стремление к переменам охватили сотни тысяч людей.

Для Кремля это стало катастрофой. Несмотря на образ Горбачёва, как реформатора и сторонника диалога с Западом, внутри страны нарастала дезинтеграция. В ответ власти начали применять стратегию разделения: ослабить оппозицию, стравив между собой разные группы. В советской Грузии это выразилось в поддержке национальных меньшинств — в частности, в Абхазии и Южной Осетии — в противовес общегрузинскому национальному движению. Ставка делалась на раскол, чтобы не допустить формирования единого фронта против центра, - объясняет историк Хвадагиани.

С конца 1988 года ситуация начала обостряться. Весной 1989 года абхазские делегаты выступили с инициативой восстановить статус Абхазии как союзной республики и вывести её из состава советской Грузии. Это вызвало массовое недовольство, особенно учитывая, что в Абхазии большинство населения составляли грузины. В ответ начались демонстрации — крупнейшая из них состоялась в апреле 1989 года.

- Протест был направлен против политики Кремля по инструментализации абхазского национального движения. Постепенно лозунги стали меняться, и прозвучали требования о выходе Грузии из состава СССР. Митингующих было до 10 тысяч человек, и многие оставались ночевать на площади. Коммунистическое руководство Грузии, в координации с союзной властью, приняло решение о силовом подавлении. В ночь на 9 апреля 1989 года к зданию парламента в Тбилиси были стянуты внутренние войска и спецподразделения из других республик. Против безоружных демонстрантов применили спецсредства: слезоточивый и неизвестный газ, дубинки, сапёрные лопатки и бронетехнику, - вспоминает историк.

На месте погибли 16 человек, большинство — женщины. В последующие дни скончались ещё пятеро. Сотни получили тяжёлые травмы, тысячи пострадали от химических веществ. Общество было потрясено. Несмотря на попытки скрыть трагедию, информация быстро распространилась — как внутри страны, так и за её пределами. Это стало одним из самых болезненных ударов по репутации советской власти и лично Горбачёва.

Для Грузии 9 апреля 1989 года стало точкой невозврата. Если до этого у части населения сохранялась лояльность к коммунистической системе, то после кровавого разгона митинга режим окончательно потерял легитимность в глазах общества.

Полностью интервью смотрите по ссылке: Ираклий Хвадагиани, о том как Грузия боролась за независимость

«Ашар»: от борьбы за землю к борьбе за независимость — истоки демократического движения в Кыргызстане

Процесс пробуждения национального самосознания происходил и в Кыргызстане, на тот момент Киргизской ССР.

Эмилбек Каптагаев — общественный деятель и один из основателей движения «Ашар» и Демократического движения Кыргызстана, на тот момент, в 1989 году, был молодым, 32-летним сотрудником Академии наук Кыргызстана, секретарем комсомольской организации. Вот как он вспоминает это время.

— Это был сложный период в истории Советского Союза. С 1985 года шли процессы перестройки, гласности, демократизации общества. В этом процессе всплывали все болячки, которые имело советское общество. И, естественно, было много недовольств в социальном и экономическом плане, а также насчет этнической политики. Советизация, по сути, была как русификация. В целом по Советскому Союзу шло давление на культуру национальных окраин, на социальное и культурное развитие. Практически все вопросы решались через Москву. Такое положение многих не устраивало. Например, в 1987 году у нас разразилась большая дискуссия по вопросу открытия детских садов и школ на кыргызском языке, по вопросу эпоса «Манас». А в это время республики Прибалтики (советское название стран Балтии – ред.) и Закавказья (так называли три республики Южного Кавказа – Азербайджан, Армения, Грузия – ред.) уже вовсю бурлили, поднимались вопросы отделения от СССР. Перестройка вскрыла все противоречия, которые копились десятилетиями.

В политическом плане в Кыргызстане было стабильно, но нарастало недовольство в целом.

Быт кыргызской молодёжи: «курятники», мазанки без пола и крыши

Борьба за свободу и независимость в Кыргызстане началась с требований кыргызской молодежи на право строительства собственного дома на родной земле. Получить собственное жильё в столице Киргизской ССР, городе Фрунзе, для молодых выпускников вузов кыргызской национальности было невозможным.

Для того, чтобы получить жильё надо было стоять в очереди, чтобы встать в очередь надо было где-то работать, а чтобы на работу устроиться нужна была городская прописка. А чтобы прописаться нужно было жильё. Это был замкнутый круг.

Эмилбек Каптагаев лично столкнулся с данной проблемой.

- Во Фрунзе я приехал в 1975 году, когда поступил в университет. По окончании университета остался работать в Академии наук. У меня как у лучшего студента была рекомендация. Но чтобы устроиться на работу, мне пришлось прописаться в трёхкомнатной квартире тёти, где ютились 8 человек. А когда женился, встал вопрос о переезде.

Современным молодым людям даже представить сложно, с какими трудностями сталкивались их сверстники в советские годы в поисках отдельного съёмного жилья. Без интернета и сотовых телефонов, люди обходили каждую улочку в частном секторе, чтобы найти свободную сдающуюся «квартиру». Да и «квартирами» эти строения сложно назвать, чаще это были «времянки» или убогие комнаты в частном секторе, которые в шутку даже называли «курятниками».

- Раньше возле гостиницы «Кыргызстан», сейчас «Хаят», был стенд с объявлениями о сдаче комнат и квартир. Возле стенда всегда толпились люди, ждали новые объявления. У нас с женой не было времени все время стоять там. Большую часть времени мы ходили по улицам и расспрашивали потенциальных квартиросдатчиков – нет ли у них подходящего помещения. Как правило, ходили по наводкам знакомых, которые когда-то там сами снимали квартиру. Хозяева обычно бывали очень придирчивыми, спрашивали о количестве детей, не будут ли ходить родственники или друзья и т.д. Ну, конечно же «фейсконтроль»: внешность не понравилась, и нет тебе квартиры. Обычно стоишь перед ними и стараешься показать себя с лучшей стороны, поневоле становишься артистом, стараешься улыбаться и сказать что-то приятное хозяевам. В декабре месяце нам с супругой удалось найти однокомнатную мазанку в районе ипподрома. Строение старое, без фундамента и с плоской крышей, которая была покрыта камышом и сверху рубероидом, также не было пола, тоже рубероид, но покрашенный коричневой краской, получалось вроде бы как линолеум. Потолок был низким и обит фанерой, причем, по краям оставались щели. Мы так радовались этому. Сразу же переехали туда.

Мы перезимовали в этой комнатке в очень жутких условиях, в комнате было холодно и сыро, к утру температура опускалась ниже нуля, даже вода в ведре промерзала сверху тонким слоем. Утром самой сложной задачей было встать и одеться. Годовалого сына пришлось отдать родителям: с ребенком жить в таких условиях было практически невозможно. Но мы с женой и этому радовались, какая-никакая крыша над головой, живем отдельно. Правда иногда бывало неловко из-за сильно пахнущей сыростью одежды, когда прям с утра нужно было идти на какое-нибудь официальное совещание или конференцию. Через год опять поиски квартиры, постоянные обходы улиц, опросы знакомых. Почему-то хозяева квартир дольше года не давали жить, обязательно выселяли и брали других. Говорили, что они боятся, если квартирант будет долго жить, то власти могут обязать прописать его там. Кто-то пустил такую вот «утку», а тысячи и тысячи людей, особенно молодые семьи, мучились в ежегодных поисках квартир, ежегодных переездах. Сейчас покажи молодым такого рода помещение, в котором мы жили в то время, они же тебя за сумасшедшего будут считать. Не то чтобы жить, но и просто войти туда для них будет мучительным испытанием. Но в то время такая жизнь была типичной для всех нас, сельских парней, кто оставался жить и работать в Бишкеке.

Однако, молодым специалистам, приезжим из других республик, выделяли квартиры вне очереди. В результате, коренной этнос – кыргызы, составляли во Фрунзе всего 18%. Эта социальная несправедливость копилась годами и вызывала возмущение.

Полностью интервью смотрите Эмилбек Каптагаев, о том как зарождалось Демократическое движение Кыргызстана

Жилищный вопрос как триггер протеста

Социальный взрыв произошёл, когда среди молодёжи начали распространяться слухи о том, что приезжим туркам-месхетинцам начали выдавать земли в пригороде Фрунзе.

В 1989 году в Узбекистане произошёл межэтнический конфликт между местным населением и турками-месхетинцами, которые были депортированы в республики Центральной Азии в 1944 году. (Читайте от этом в нашем материале по ссылке Геноцид через переселение: как Казахстан и Кыргызстан стали родиной для депортированных народов ) После межэтнического конфликта два десятка турков-месхетинцев были вывезены из территории Узбекистана в другие республики. Некоторые семьи турков-месхетинцев, у которых были родственники в Кыргызстане, приехали сюда, в пригород Фрунзе.

Сапар Мурзакулов, один из первых участников движения «Ашар», как и тысячи молодых кыргызов, после окончания вуза, ютился в съёмном жилье во Фрунзе.

- Пошёл слух, что туркам-месхетинцам выдавали землю в пригороде столицы. Нам сказали, что за ночь они залили фундаменты под новые дома, чтобы власти не передумали. Из-за этого начались волнения. Нам было обидно, что у нас, коренных жителей республики, нет даже перспективы получить клочок земли, а вчерашним беженцам выдали лучшие земли на краю столицы. Так начались волнения, и первые захваты были в районе Маевки и Кудайбергена, так называемый 110 квартал.

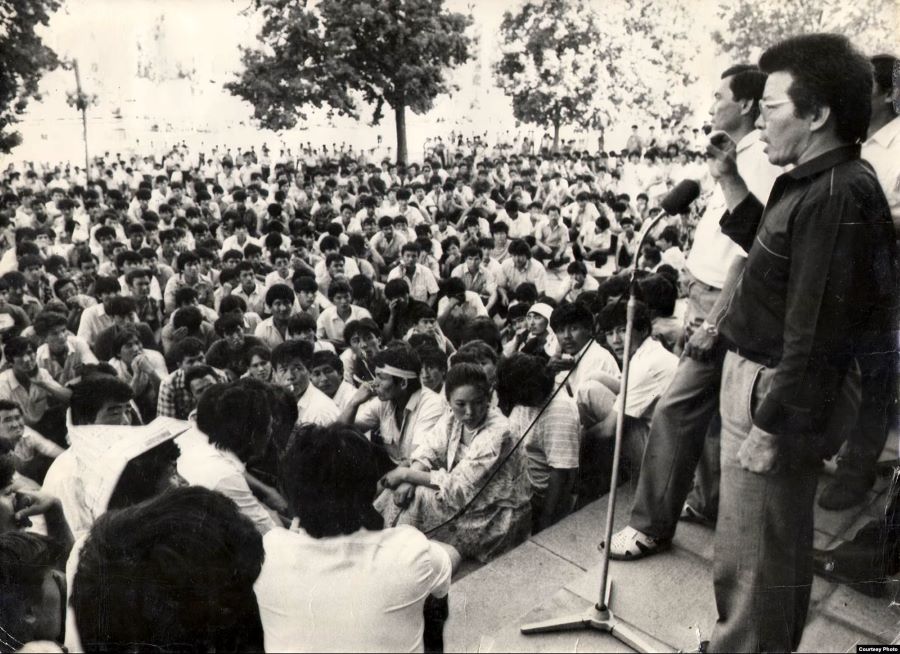

Эмилбек Каптагаев говорит, что самозахваты начались стихийно, сначала в черте города, в районе парка в 6 микрорайоне и на окраинах в районе ВДНХ. В последующем перекинулись в район Маевки и Папеновки. Слух о том, что молодёжь захватывает земли и собирается строить дома, распространялся очень быстро, и люди мобилизовались.

- Мы, молодёжь из Академии наук, сразу подключились, но не с целью захвата земли, а чтобы организовать людей. Для нас было важно, чтобы не было провокаций, и чтобы власти не устроили такую резню как в Тбилиси или Вильнюсе. Там было жесткое подавление выступлений народа. И мы пошли в народ, находились всё время среди молодёжи. Я был депутатом райсовета и секретарём комитета комсомола Академии наук и все свои силы направил на разъяснение молодёжи, чтобы они не допустили провокаций, не давали повода власти на силовой разгон, - вспоминает Эмильбек Каптагаев.

Для жителей Фрунзе было удивительно и тревожно видеть, как на близлежащих к городу полях и в парках кучкуются толпы молодёжи. Выступают ораторы, остальные слушают и соглашаются. В местных газетах появились статьи, осуждающие эти сборища молодёжи.

- На стихийных митингах всё громче звучала идея, что мы живём на своей земле, трудимся, но нет перспектив в ближайшее время улучшить свои условия жизни. Несколько недель в разных местах Фрунзе собирались толпы молодёжи, кучковались, выступали с речами. 22 июня 1989 года был организован большой митинг, на который приехали представители власти республики с главой компартии - Абсаматом Масалиевым. Мы выдвинули свои требования, чтобы у молодёжи коренной национальности были свои участки земли для строительства домов. И Масалиев сам предложил: «Создавайте оргкомитет, мы будем с ним вести переговоры», и пообещал, что согласует этот вопрос в Москве, если Москва даст согласие, то нам выделят земли. Так был создан оргкомитет во главе с Жыпаром Жекшеевым. Так произошло рождение «Ашара», - рассказывает Сапар Мурзакулов.

Москва дала добро, и уже на следующий день к митингующим приехал председатель совета министров Апас Джумагулов. На двух автобусах он повез активистов в нижний регион Фрунзе, где сейчас рынок «Дордой» и там предложил земли. Но оргкомитет не согласился. А потом в районе «Института Земледелия» Джумагулов предложил другую землю, и они согласились. Таким образом, власть выделила более 500 гектаров земли молодёжи под самозастройку.

По мнению Мурзакулова, власть отнеслась лояльно к требованиям молодёжи только с разрешения Кремля. К тому времени уже были трагические события в Тбилиси – «ночь сапёрных лопаток», и в Вильнюсе, во время которых советская власть применила силу, и были десятки погибших и сотни пострадавших. Возможно, по этой причине Москва дала добро на выделение участков для кыргызской молодежи.

8 августа 1989 года было официально зарегистрировано общество самозастройщиков «Ашар», и в Ленинском райкоме партии выделили три кабинета, где начался приём документов всех нуждающихся в земле. Так началась работа движения «Ашар».

"Ашар" как политическая платформа

По сути, «Ашар» стал первой неправительственной организацией ещё в советском Кыргызстане. Жизнь в штабе кипела, со всех регионов приезжали люди со своими проблемами, ждали помощи и участия, жаловались на бюрократию и бездушие партийных и советских аппаратов. В те дни Жыпар Жекшеев как председатель исполкома общества разрывался на части, звонил, требовал, писал письма. Естественно, какие-то вопросы решались, кому-то удавалось помочь в решении бытовых или связанных с работой вопросов, а кто-то просто удовлетворялся тем, что его выслушали, поняли.

Первую новостройку «Ак-Орго», которая появилась благодаря движению «Ашар», планировали как жилой район с национальным колоритом, с соблюдением всех правил градостроительства и решением вопросов социального, культурного и бытового обслуживания жителей. Объявили конкурс среди архитекторов. К сожалению, экономические трудности и развал Союза не позволили воплотить эту мечту.

- В 1989 году, осенью, когда мы получили землю и начали строиться, возникли трудности с дорогой, стройматериалами, появились трения с властью. Тогда в газетах республиканского и союзного значения была статья «Неизвестная республика», в которой критиковали наше движение, - вспоминает Мурзакулов.

Политизация общества “Ашар” происходила быстрыми темпами, и уже к осени 1989 года “Ашар” воспринимали не как ассоциацию, призванную решать проблемы застройщиков, а как вполне политическую организацию. Соответственно и росло давление на общество, явно просматривались попытки дискредитации и разложения организации изнутри.

- “Ашар” как первая и единственная официально зарегистрированная неформальная организация притягивала многих, число желающих стать членами общества росло с каждым днем. По мере увеличения участников, общество начало раздирать в противоположные стороны – те, кто получил участки под строительство, тяготели к более приземленным задачам, связанным со стройкой, остальных начало тянуть к политическим задачам. Они больше поднимали проблемы публикации ранее запрещенных трудов кыргызских «диссидентов» - Абдрахманова, Тыныстанова, реабилитации репрессированных в 30-х годов личностей, открытия школ и детских садов с кыргызским языком обучения и воспитания и т.д. – вспоминает Эмилбек Каптагаев.

Лидеры «Ашар» начали контактировать с другими демократическими организациями, которые зарождались в других республиках СССР. Лидер «Ашара» Жыпар Жекшеев посетил форум демократических сил в Каунасе (Литва), познакомился с членами Демократического фронта, который возглавлял Борис Ельцин.

- Когда Жекшеев вернулся, сообщили, что Киргизская ССР в лице движения «Ашар» стала членом МАДО - Межрегиональной ассоциации демократических организаций. МАДО образовалась в ходе проведения 16 - 18 сентября 1989 года в Ленинграде Всесоюзной конференции демократических движений и включила в свой состав несколько сотен представителей : более чем 90 объединений, клубов и групп со всего Советского Союза. После этого начались гонения на «Ашар» и трения с компартией. Нас выгнали из здания райисполкома, из выделенных кабинетов. В офисе Жекшеева мы создали штаб, туда приходила молодёжь, чтобы подискутировать на самые важные вопросы, например о сохранении языка и национальной культуры. А 26 января 1990 года мы организовали первый кыргызский митинг с требованием независимости Кыргызстана, - вспоминает Сапар Мурзакулов.

Полностью интервью смотрите по ссылке Сапар Мурзакулов, о том, как движение "Ашар" стало началом борьбы за независимость Кыргызстана

Таким образом, борьба за социальные права кыргызской молодёжи переросла в национально-освободительное движение. И из движения застройщиков «Ашар» начали образовываться новые движения, общественные организации и первые политические партии на идеях национального возрождения.

- Мы тогда были в плену понятия, что основу политической партии составляют рабочие и крестьяне. Потому и решили интенсивно работать с рабочей молодежью. Решением Комитета комсомола Академии наук был организован Дискуссионный клуб «Кыргызы и Кыргызстан: история и перспективы», целью которого было возбуждение национального самосознания молодежи и отбор актива для будущего национально-демократического движения. Доклады на дискуссиях делали видные и начинающие ученые Академии наук. Атмосфера на заседаниях клуба всегда была вдохновляющей, обсуждения проходили бурно. Цель дискуссионного клуба была достигнута, в 1990 году образовалось Народно-демократическое движение «Асаба», которое в 1991 году было зарегистрировано как партия национального возрождения «Асаба». Движение «Асаба» наряду с Обществом «Ашар» вошло в ядро образованного в мае 1990 года Демократического движения Кыргызстана, - рассказывает Эмилбек Каптагаев.

Уроки Желтоксана и других протестов молодёжи

Желтоксан и движение «Ашар» стали не просто вспышками недовольства, а точками пробуждения. Молодёжь, выросшая в советской системе, первой осознала, что у неё есть голос. И этот голос стал началом конца империи. Независимость не пришла мгновенно, но именно тогда, в декабре 1986 и летом 1989 года, молодёжь почувствовала фальш системы и открыто выступила за свои права.

Известный казахстанский правозащитник и общественный деятель Евгений Жовтис в дни декабрьских событий был в качестве дружинника, а позже принимал участие в комиссии Мухтара Шоханова как свидетель. По его мнению, декабрьские события 1986 года произошли на фоне определенного контекста.

«Была установлена система советского, коммунистического режима. И нельзя отрицать того, что это была культурная колонизация. Это било по традициям, по языку, по культуре и так далее. Причем это было достаточно серьезно. Дети воспитывались в совершенно иной, чуждой культуре. Практически все школы были русскоязычные. И в этих школах преподавали русскую культуру. При всем уважении к Чехову, Достоевскому, Пушкину и так далее, у казахов были свои классики. Был явный перекос и языковой, и культурный. Это давило. Все это можно назвать культурной колонизацией, это имело место и достаточно сильно раздражало», - считает он.

Полностью интервью смотрите Возможно, и Назарбаев в этом участвовал

Казахстанский политолог Валерий Володин считает, что Желтоксан, декабрьские события 1986 года, можно считать началом борьбы за независимость.

«К 1986-му году СССР уже начал трещать по швам. И, соответственно, тот момент, когда решили из центра назначить господина Колбина сюда, стало настоящим триггером. Центр решил, что он знает лучше, кому как жить, и все мы знаем, к чему это привело», - говорит он.

По мнению политолога, это было публичное унижение республики.

«Центр дал понять, вы для нас не более чем уран, нефть и пшеница, у вас нет субъектности и, собственно, вы здесь не хозяева. Мы, Москва, здесь хозяева, и мы знаем, как вам жить. Совесткая власть не готова была воспринимать, в принципе, союзные республики как какие-то политически зрелые субъекты. И Казахстан действительно рассматривался именно как территория, а вовсе не как народ. Тогда был очень популярен миф про советский интернационализм, если помните, но я думаю, та самая молодежь, которая в декабре вышла на площади, уже на тот момент понимала, что это не более чем ложь и просто попытка использовать колониальную оптику», - убежден Володин.

По его словам, события 1986 года можно расценивать как национальное пробуждение.

«Это было как некий ушат воды, который вылили на вас, и вы пробудились слишком быстро, и это пробуждение запустило очень много политических процессов, непосредственно, в самом Казахстане и во всей советской империи. Желтоксан был не просто идеологическим протестом, это была эмоциональная вспышка, когда на улицах впервые прозвучала риторика о том, что нам не безразлично, кто будет руководить нашей страной, собственно, с подобных позиций и начинается любое национальное сознание», - заключил Валерий Володин.

Полностью интервью смотрите по ссылке: Желтоксан стал началом борьбы за независимость

Один из основателей кыргызского движения «Ашар», Сапар Мурзакулов, тоже считает, что политическая ситуация в СССР созрела, когда невозможно было скрывать социальную несправедливость в отношении кыргызской молодёжи, и она взбунтовалась.

«Нам повезло, власть пошла нам навстречу и начала решать наши жилищные проблемы. Но вскрылись и другие проблемы – развитие национального языка, независимость и т.д. Кыргызстану повезло, независимость нам досталась без кровопролития, но это тоже была борьба, нам пришлось пережить гонения и преследования, до арестов не дошло, так как Союз распался», - считает Мурзакулов.

Эмиль Каптагаев говорит, что молодёжные активисты прекрасно понимали, в какую сферу политики вторгаются, и осознавали важность того, что делают.

«Мы хотели поднять политическую активность общества, особенно молодежи, искренне верили, что достигнем своей цели, и монополии одной партии в обществе уже не будет. Но, скажу честно, лично я не осознавал степень опасности для себя и своей семьи. Конечно, читал о репрессиях в 30-х годах, читал о зверствах в застенках КГБ, но не предполагал, что со мной может случиться то же самое, и могут меня закрыть в тюрьму. Время было романтическое. Верили, что руководство ЦК Компартии не посмеет пойти на репрессивные меры, в обществе достаточно сил, которые воспрепятствуют этому. Позже, уже после обретения независимости, следователь по особо важным делам КГБ республики сказал, что нас могли арестовать в любой момент, материалы на каждого были готовы, фото и аудио записи. Но не было уже политической воли у руководства республики, и определенная часть сотрудников КГБ уже была на нашей стороне, они понимали гиблость ситуации и необратимость перемен».

И перемены последовали. Осенью 1989 года был принят закон о развитии национальных языков в Казахстане и Кыргызстане. Что стало началом так называемого «парада суверенитетов» — процесса принятия союзными республиками деклараций о государственном суверенитете и выходе из состава СССР.

Материал подготовлен Назирой Даримбет, Юлией Козловой (Казахстан) и

Лейлой Саралаевой, Даяной Оселедко (Кыргызстан)